사고 많지만 이용자는 꾸준히 느는 추세

무분별한 규제 완화, 위험성 키우는 요인

공유 킥보드 비싼 요금도 대중화 걸림돌

[민주신문=육동윤 기자]

최근 거리에서 공유 전동 킥보드를 심심치 않게 볼 수 있다.

하지만 시민들의 ‘라스트 마일’을 책임져 줄 공유 전동 킥보드에 대한 의견이 분분하다.

출퇴근 길 편리함을 더한다는 점에서는 긍정적이지만, 길거리에 널브러진 킥보드는 도시 미관은 물론 시민 보행에도 불편하다.

다소 비싼 요금도 걸림돌이지만, 안전성에 대한 이슈가 더욱 심각한 문제다.

차량과 킥보드 간 사고, 킥보드와 보행자 간 사고는 다수의 사망자까지 발생할 정도로 간과할 수 없는 상황까지 왔다.

◇ 위험성 심각한 수준… 실제 사례(1)

공유 킥보드던 개인용 킥보드던 모든 킥보드는 위험성을 안고 있다.

전동 킥보드를 타고 내리막길을 달리던 A씨는 60대 남성 B씨와 추돌했다. 이 사고로 B씨는 중환자실에서 사경을 헤맸다. 킥보드와 보행자 간 사고다.

B씨의 아들이 지난 15일 청와대 국민청원 게시판에 킥보드 사고와 관련해 제도의 시정 요청을 바라며 올린 글의 내용이다.

앞서 4월 부산에서는 30대 남성 C씨가 면허도 없이 킥보드를 타고 무단횡단을 하다 차에 치여 사망하는 사고가 발생했다.

킥보드와 자동차 간 사고이며, 애당초 면허가 없는데도 공유 킥보드를 이용할 수 있게 했다는 점에서 큰 사회적 문제가 됐다. 해당 업체는 외국계 기업인 라임사였다.

또 한 번은 전동 킥보드를 타는 D씨가 보행로에서 초등학생을 치고 뺑소니를 친 사건도 언론에서 다뤄졌다.

피해자가 어떠한 보상도 받을 수 없었다는 데서 이슈가 된 사건이다.

지난해 7월 대전에서도 사망 사고가 발생했는데, 이 때는 추돌 사고도 아니었다. 40대 E씨가 몰던 전동 킥보드가 도로 요철에 걸려 넘어져 심하게 다쳤는데, 끝내 병원에서 숨진 사건이다.

이렇게 사건사고가 빈발하는 가운데, 정부는 아무런 대책 마련도 하지 않고 미래 모빌리티 산업 활성화를 위해 규제 완화에 나선 것도 문제다.

◇ 제도적 허점, 인프라 부족은 문제

국내 유수의 대기업은 물론, 지자체에서도 공유 킥보드 서비스를 제공하고 나섰지만 안전을 둘러싸고 킥보드에 대한 법제도는 여전히 뜨거운 감자로 입에 오르내리고 있다.

현행법상으로 전동 킥보드는 원동기 장치로 분류된다. 오토바이와 마찬가지로 보행 도로와 자전거 도로 등에서는 탈 수 없다. 자동차와 마찬가지로 차도로 달려야 하며 운전면허가 없으면 이용이 불가하다.

하지만 지난 5월 20일 국회에 통과돼 오는 12월 시행을 앞둔 도로교통법 개정안에 따르면, 전동 킥보드도 자전거와 같이 분류된다. 13세 이상은 면허 없이도 탈 수 있다.

이를 두고 전문가들은 무분별한 규제 완화는 이륜차 사고 위험성을 키우는 요인이 될 것이라는 분석도 내놨다.

개정안 발표 당시에는 세계적 흐름에 발 빠르게 대응했다고 찬성 의견이 많았지만, 점차 반대 의견들도 나오고 있다.

국내는 아직 제도적 허점은 물론 ‘퍼스널 모빌리티’를 위한 인프라가 부족한 상황이라는 것이 대다수 전문가들의 의견이다.

미국이나 유럽의 경우 일부 도시에서는 전용차로 지정이나 전용차선의 폭을 넓히는 등 대책안을 마련한 곳이 많다.

먼저 안전성이 보장된 후에 적절한 규제가 적용돼야 한다는 뜻이다. 이는 미래 모빌리티 산업 분야에서도 꼭 필요한 부분이다.

◇ 보험 안 되는 것도 문제

킥보드가 사고 나면 이용자가 가해자던 피해자던 보상받기 힘들다.

킥보드는 이용자가 거의 맨몸으로 타고 있어서 한 번 사고가 나면 중상 이상 큰 사고로 이어질 수밖에 없다.

전동 킥보드 등 이륜차는 사고 당 상해 정도가 자동차보다 심각한 게 사실이다.

이를 보험사도 알고 있어서 개인 킥보드는 보험가입을 꺼린다. 게다가 해당 보험은 강제성이 없다.

한 보험사에 따르면 2016년 49건이었던 전동 킥보드 교통사고가 지난해 258건으로 다섯 배나 증가했다는 집계 결과가 나왔다.

전문가들은 앞으로 늘어가는 수요만큼 사고 확률도 증가할 것으로 확신하고 있다.

킥보드의 위험성은 더욱 커져만 가는데 최근에는 코로나19 여파로 배달업까지 성행하면서 생계 수단으로까지 이용되고 있다.

물론 배달 중계 플랫폼에서는 개인용 킥보드 등을 이용할 것을 권장하고 있지만, 불안감은 여전하다.

공유 킥보드 서비스는 지난해 말 기준으로 1만7000여 대 이상이 운행 중이다.

사고 건수는 83건. 지난해 7월 1일부터 12월 15일까지 집계된 결과로 발표됐다. 모두 보험처리가 필요하다고 접수된 사고 건이다.

이들 공유 킥보드 업체들도 마찬가지다. 법제도 상의 문제로 해당 서비스에 대한 보험 적용이 힘들다.

이번 12월에 바뀌는 도로교통법 개정안이 시행돼 차후 서비스에 대한 보험 적용이 가능해지지만, 이에 따른 사용료 인상도 불가피할 전망이다.

◇ 비싼 사용료는 난제… 실제 사례(2)

공유 킥보드의 이용 요금은 이미 비싼 편이다.

다소 비싼 요금을 해소할 방법으로 할인 쿠폰 등을 제안하지만 제대로 된 서비스를 제공하지 않는다면 소비자들에게 반감을 살 수 있다.

기자도 실제 공유 킥보드를 가끔 탄다. 차가 막히는 구간에서는 이만한 이동 수단을 찾기 힘들다.

하지만 최근에는 탔던 킥보드가 고장나 난감했던 적도 있다.

약 6분 정도 주행하니 페달을 아무리 굴려도 모터가 작동하지 않는 증상이었다. 앱을 통해 고장 신고를 한 뒤 반납 확인을 시도했지만, 앱에서마저 시스템 오류가 나타났다.

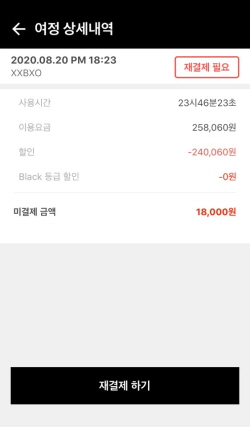

시간이 흐름에 따라 고작 1~2km 탄 킥보드 사용 요금 2400원이 결국 25만8060원이 됐다.

‘할인’ 항목으로 인심 쓰듯 24만60원을 차감해줬지만, 여전히 사용하지도 않은 금액 1만8000원이 청구됐다.

이 경우 정상적으로 공유 킥보드를 이용했다고 하더라도, 얼마 타지도 않았는데 요금이 이미 2400원이 됐다. 서울시 버스 요금이 1200원인 것에 비하면, 공유 킥보드 사용 요금은 버스 요금의 평균 두 배 이상 차이가 난다.

비싼 요금은 라스트 마일 모빌리티 솔루션의 취지에도 어울리지 않는다.

주된 이용자들은 도심에서 이용하며 짧은 거리를 이동하지만, 레저용으로 더 적합한 공유 킥보드의 특성은 다시 한 번 고려해야 할 부분으로 지적된다.